カンボジアは東南アジアに位置する国で、仏教文化やアンコール遺跡などが有名ですが、映画にも独自の魅力があります。

しかし、カンボジア映画は内戦や大量虐殺などの激動の歴史によって壊滅的な打撃を受けました。

その中で、1960年から1975年までの時期はカンボジア映画産業の黄金期と呼ばれています。

今回のブログでは、その時期のカンボジア映画の特徴や代表作、そしてカンボジア映画に深く関わったノロドム・シアヌーク国王について紹介します。

1. カンボジア映画の歴史と黄金期

1-1. 1960年から1975年までのカンボジア映画産業

カンボジアでは、フランス領インドシナからの独立運動を経て、1953年に完全独立を達成しました。

その後、国王だったノロドム・シアヌークは1955年に退位して政治家に転身し、国家元首として中立主義外交や社会主義的な政策を推進しました。

この時期は、隣国のベトナムやラオスが戦火に巻き込まれる中、カンボジアは平和で、経済的にも発展し、この状況は、カンボジア映画産業にも好影響を与えました。

カンボジアにある映画博物館、「ボパナ視聴覚リソースセンター」の荒井和美さんによると、カンボジアでは1960年から1975年にかけて、映画産業の黄金期があったそうです。

自身も映画制作に関わっていた当時のカンボジアでは、15年間で約400本の映画が制作され、プノンペン市内には30館ほどの映画館が存在したそうです。

この時期のカンボジア映画は、フランスやインドなどの影響を受けつつも、クメール語で製作されることが多く、カンボジア独自の文化や社会を反映していました。

また、ロマンスやコメディなどのエンターテイメント性の高い作品が多く制作される一方、社会問題や歴史を扱った作品もあったそうです。

例えば、「12月6日」(1967年)は、第二次世界大戦中に日本軍がカンボジアに進駐した際の作品で、「血と涙」(1972年)はカンボジアの農村部で起こった暴動を題材にした作品です。

1-2. ノロドム・シアヌーク国王と映画産業

カンボジア映画産業の黄金期において、最も重要な人物と言えるのがノロドム・シアヌーク国王です。

シアヌークは幼少期から映画好きであり、退位後は自ら監督や俳優として映画制作に参加しました。

彼は約50本の映画に関わり、そのうち約30本を監督しました。

彼の映画は、カンボジアの風景や人々の暮らし、歴史や政治などを描いたものが多く、彼自身の思想や感情をも反映されています。

また、彼は自らの映画に出演するだけでなく、なんと、妻や子供たちも出演させたり、国王としての権力を使って映画制作に必要な資金や設備を提供していました。

シアヌーク監督作品の中で最も有名なのは、「ボコールの薔薇」(1969年)と「たそがれ」(1969年)です。

「ボコールの薔薇」は、第二次世界大戦中にカンボジアに進駐した日本軍将校と、現地の美しい女性の愛の物語です。

なんとこの作品、日本軍将校役がシアヌーク国王、ヒロイン役がその奥さんなので驚きです。

「たそがれ」は、シアヌークが自らの人生を振り返りながら夕日を眺めるという内容で、シアヌーク時代の終わりを予感させる作品として評価されています。

「ボコールの薔薇」はYouTubeに作品があげられてましたので、リンクを貼らせていただきます。興味のある方はご視聴ください。

しかし、シアヌークの映画は必ずしも高い評価を得られたわけではありませんでした。なぜなら、彼の映画は技術的に未熟であり、ストーリーや演技も稚拙であると批判だったからです。

また、彼の映画はカンボジア国内ではほとんど公開されず、主に外国で上映されました。

彼は自らの映画を国際的に認められたいという願望が強く、カンボジア国民よりも外国人に向けて映画を作っていたと言えます。

2. ポル・ポト政権と映画産業の崩壊

2-1. クメール・ルージュ政権下での映画制作

カンボジアは、1975年から1979年まで、ポル・ポト率いるクメール・ルージュ政権によって、恐怖と虐殺の支配下に置かれました。

この時期、約200万人のカンボジア人が殺害されたと推定されています。

クメール・ルージュ政権は、社会主義的な農業国家を目指し、都市部から農村部への強制移住や知識階級の粛清などを行いました。

また、西洋文化や伝統文化を否定し、書籍や芸術作品を破壊したので、映画制作はほとんど不可能になりました。

そんな中、カンボジアでは、1960年代から1970年代初頭にかけて、独自の映画産業が発展していました。

しかし、クメール・ルージュ政権が成立すると、映画館は閉鎖され、映画関係者は迫害され、多くの映画人は殺害されたか亡命したかでした。

なので、クメール・ルージュ政権が製作した映画は、ごくわずか。しかも、そのほとんどがプロパガンダ映画であり、政権のイデオロギーや政策を賛美する内容でした。

例えば、「カンボジア革命の勝利」という映画は、1976年に公開されたもので、クメール・ルージュが都市部から農村部へ人々を移動させる様子を描いています。

この映画は、農村生活が幸せであることや、クメール・ルージュが人々を救済することを強調していますが、実際には多くの人々が飢餓や病気に苦しみました。

2-2. 映画人の運命とプロパガンダ映画

クメール・ルージュ政権が崩壊した後も、カンボジアの映画産業は立ち直ることができませんでした。

多くの映像資料や設備が失われたことや、国内外からの支援が不足したことなどが原因です。

また、カンボジア人は長年にわたる暴力や苦難の記憶に苛まれており、映画を見る余裕や興味がなかったとも言われます。

その一方で、カンボジアの歴史や現状を描く映画は、外国の映画人によって多く製作されました。

特に、クメール・ルージュ政権下での大虐殺を題材にした映画は、世界的な注目を集めました。

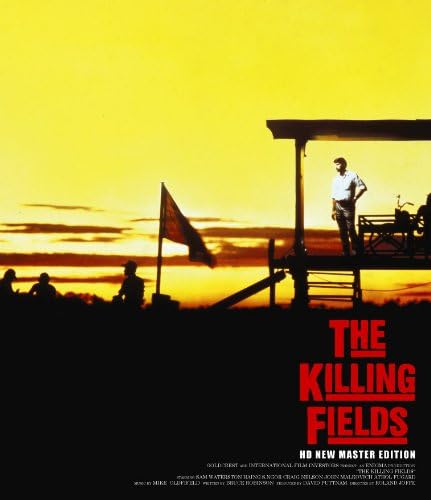

有名なのは、1984年に公開された「キリング・フィールド」は、アメリカ人ジャーナリストとカンボジア人通訳の友情を背景に、クメール・ルージュの残虐行為を描いた作品で、アカデミー賞を3部門受賞しました。

また、2013年に公開された「消えた画」は、カンボジア出身のリティ・パニュ監督が自らの少年時代の体験を基に制作。

クレイアニメと貴重な映像で恐怖政治下のカンボジアの様子を紡いだドキュメンタリー映画で、カンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞しました。

数多の犠牲者たちが葬られた大地―その土から作られた人形たちが、35年前の虐殺の成り行きを語り始める。闇に葬られたクメール・ルージュの悪夢、その狂気の実像を白日の下にさらす渾身のドキュメンタリー!映画監督リティ・パニュは、幼少期にポル・ポト率いるクメール・ルージュによる粛清で最愛の父母や友人たちを失った。クメール・ルージュの支配の下、数百万人の市民が虐殺され、カンボジア文化華やかなりし時代の写真や映像はすべて破棄された。 → 詳細はこちら

カンボジアのクメール・ルージュ政権下での人権侵害と大量虐殺を描いた作品です。この映画は、ジャーナリズムの力と限界、そして人間の極限状態での選択を鋭く捉えています。サム・ウォーターストンとハーン・スーンの繊細な演技が、観る者に深い感銘を与え特に、特に、政権下での人々の生活が如実に描かれており、そのリアリティは観る者を圧倒します。

→ 詳細はこちら

3. カンボジア映画の復興と現状

3-1. 1990年代以降の映画産業

1990年代以降、カンボジアでは国内外の支援や協力によって、映画製作や上映が再開されました。

1994年には、フランスとカンボジアの合作映画「リス・イン・ザ・ライスフィールド」が公開され、国際的な評価を受け、

1997年には、カンボジア初の国際映画祭である「プノンペン国際映画祭」が開催されました。

2000年代に入ると、カンボジア人監督によるドキュメンタリーやフィクション映画が増えてきました。

2003年には、リティ・パン監督の「サンバイ・マイ・ピープル」がカンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞。

この作品は、クメール・ルージュ政権下で強制労働や拷問を受けた人々の証言を集めたもので、カンボジアの歴史と記憶に向き合う試みでした。

2011年には、カンボジアで初めてシネコンがオープン。

これは、人々の映画鑑賞習慣や消費意識を変えるきっかけとなりました。

2013年には、ソトー・クリカー監督の「ラスト・リール」が公開。

この作品は、クメール・ルージュ政権下で失われた父親の遺作を探す娘の物語で、カンボジア映画黄金期へのオマージュとなりました。

2015年には、ジミー・ヘンダーソン監督の「ハヌマーン」が公開。

この作品は、カンボジア伝統格闘技「ボカトー」を題材にしたアクション映画で、高い技術と迫力で観客を魅了しました。

3-2. 資源と人材の不足

カンボジア映画は、復興の道を歩んでいますが、まだまだ課題も多くあります。

その一つが、資源と人材の不足。カンボジアでは、映画製作に必要な資金や機材が十分に揃っていません。

また、多くの映画は自主制作や低予算で製作されており、品質や規模に限界があります。

ほかにも、映画製作に関わる人材も不足しています。カンボジアでは、映画製作に関する教育機関や研究機関が少なく、映画人の育成や交流が十分に行われていません。

カンボジア映画は、困難な状況にありながらも、独自の表現や魅力を持っていますが、クメール・ルージュ政権下で失われた映画文化や技術を再建するためには、国内外の支援や協力が必要です。

それが実現すれば、カンボジアの歴史や社会、文化や伝統を反映した作品、若者の感性や創造力を発揮した作品など、多様なジャンルの映画がたくさん生み出されるはずです。

4. カンボジア映画と日本

4-1. カンボジア日本映画祭の影響

カンボジアと日本の映画文化には、歴史的にも現在的にも深い関係があります。

その後、内戦や貧困に苦しんだカンボジアでは、映画制作の環境や人材が不足し、国産映画はほとんど作られなくなりました。

一方、日本では、戦後から現在まで、多様なジャンルやスタイルの映画が制作され、国内外で高い評価を得てきました。

しかし、カンボジアでは、日本のポップカルチャーはあまり知られておらず、日本映画の存在感も薄いと言われています。

そこで、2015年から始まった「カンボジア日本映画祭」は、両国の文化交流の促進を目指しています。

この映画祭では、日本の名作や話題作をカンボジアの観客に紹介するだけでなく、カンボジアの学生が選んだ日本映画も上映されます。

また、日本とカンボジアの映画人が共同制作した作品や、カンボジアの歴史的映像資料も上映。

さらに、日本の映画監督や俳優が現地でトークショーやワークショップを行い、カンボジアの映画人や学生と交流します。

これらの活動は、カンボジアにおける日本映画の認知度や魅力を高めるだけでなく、カンボジアの映画産業の復興や発展にも貢献しています。

4-2. 日本の映画とカンボジアの文化

カンボジア日本映画祭は、国際交流基金アジアセンターとカンボジア文化芸術省などが主催し、日本大使館や現地メディアなどが協力しています。

この映画祭は、両国政府や民間団体が連携して行う文化事業としては、異例の規模と影響力を持っています。

実際、オープニング式典には副首相や各省大臣などが出席し、上映された作品は多くの観客から好評を得ており、「おくりびと」や「八日目の蝉」などは涙を流す人もいました。

これらの反応は、日本とカンボジアの文化や感性に、何かしらの共通点があるのではないでしょうか。

カンボジアは現在、爆発的な経済成長を見せる国ですが、同時に多くの社会的課題も抱えています。

その中で、映画は人々に夢や希望を与えるだけでなく、歴史や現実を問い直す力も持っています。

日本とカンボジアの映画文化が交流し合うことで、両国の理解や友好が深まるだけでなく、新たな創造性や表現力が生まれる可能性もあります。

カンボジア日本映画祭は、そのような可能性を探る「新たな一歩」かもしれません。

5. カンボジア映画と国際市場

5-1. 韓国と中国の映画産業との比較

韓国や中国は、近年、映画産業において世界的な影響力を持つようになりました。

特に中国は、2020年にはアメリカを抜いて、世界最大の映画市場となり、自国製作の映画も大ヒットを記録しました。

韓国も、2019年には「パラサイト 半地下の家族」がアカデミー賞を受賞するなど、国際的な評価を得ています。

これらの国々は、政府が映画産業を国家戦略として後押しし、制作費や輸出費用を補助したり、コンテンツを大量投下したりすることで、市場を開拓してきました。

また、自国の文化や歴史を反映した作品を作ることで、観客の共感や興味を引くことにも成功しました。

一方、カンボジアは、映画産業においてはまだまだ発展途上の国です。

カンボジアには1960年から1975年にかけて、映画産業の黄金期があったものの、クメール・ルージュ政権によって破壊され、多くの映画人や作品が失われました。

その後も内戦や混乱の時代が続き、映画産業は長く停滞しました。

現在では徐々に復興の兆しを見せていますが、制作予算や機材だけでなく、教育機関や人材の圧倒的な不足のため、良質な国産映画を安定的に制作する状況にはまだありません。

そのため、カンボジアでは韓国や中国の映像コンテンツが人気を得る一方で、自国の映画はほとんど観られていません。

5-2. カンボジア映画の国際的評価

カンボジアにも優れた映画人や作品は存在します。例えば、2013年には「最後のリゾート」がカンボジア初のアカデミー賞外国語映画賞候補作品に選ばれました。

この作品はクメール・ルージュ政権下で起きた虐殺事件を描いたもので、監督はポル・ポト派から逃れた経験を持つランシー・パンです。

また、2014年にはソト・クォーリーカー監督が東京国際映画祭で国際交流基金アジアセンター特別賞を受賞しました。

彼女はカンボジアの若手映画人の代表格で、日本との共同制作も行っています。

カンボジア映画は、自国の歴史や現実を正直に描いた結果として、国際的な評価を得ているケースが多いです。

6. カンボジア映画産業の課題と未来

6-1. 資金と技術の課題

カンボジア映画産業の最大の課題は、資金と技術の不足です。 カンボジアには、映画製作に必要な資金を提供する公的機関や民間企業がほとんどありません。

そのため、映画製作者たちは、自己資金やクラウドファンディングなどで資金を集める必要があります。

しかし、これらの方法では、十分な予算を確保することが困難です。

また、カンボジアには、映画製作に必要な技術や設備も不足しています。

例えば、カンボジアには、編集や音響などを行うスタジオがほとんどありません。

そのため、多くの映画製作者たちは、その作業をタイやシンガポールなどの近隣国で行う必要があります。 これには高額な費用や時間がかかります。

また、カンボジアには、映画製作に関する教育や研修の機会も限られており、映画製作者たちは自己学習や経験に頼ることが多いです。

6-2. 映画産業の持続可能性

カンボジア映画産業のもう一つの課題は、持続可能性です。

国内は映画館が少なく、興行収入が低いため、映画製作者たちは制作費用を回収することが困難です。

また、カンボジアでは海賊版や違法ダウンロードが横行しており、映画製作者たちの権利や収入が保護されていません。

そのため、カンボジア映画産業の持続可能性を高めるためには、以下のような取り組みが必要です。

- 映画製作に関する資金や技術の支援や育成を行う政府や国際機関の役割の強化。

- 映画館の増加や改善、映画祭や配信サービスなどの新しい上映の機会の創出。

- 映画製作者たちの知的財産権や収入を保護する法律や制度の整備。

まとめ

今回のブログでは、カンボジア映画の歴史と現状、日本や国際市場との関係、課題と未来について解説しました。

カンボジア映画は、内戦やジェノサイドによって壊滅した後、若い世代の映画製作者たちによって復興の道を歩んでいます。

しかし、まだ資金や技術の不足、持続可能性の低さなどの課題に直面しています。

カンボジア映画は、自国の歴史や文化を伝えるだけでなく、社会的な問題にも切り込む作品を生み出しています。

カンボジア映画は、まだまだ発展途上ですが、その可能性と価値は無限です。カンボジア映画に注目し、応援していきましょう。